„3 Mai. Bistritz. Verließ München um 8:35 am Abend am ersten Mai und kam früh am nächsten Morgen in Wien an; ich hätte um 6 Uhr 46 dort sein sollen, aber der Zug hatte eine Stunde Verspätung. Budapest scheint eine wundervoller Ort zu sein, nach dem zum schließen, was ich aus dem Zug und auf den wenigen Schritten durch die Straßen sehen konnte. Ich hatte Bedenken, mich weit vom Bahnhof zu entfernen, da wir spät angekommen waren und so dicht wie möglich an der vorgesehenen Zeit wieder weiterfahren würden. […]

Ich musste mich beim Frühstück beeilen, weil der Zug kurz vor acht ging, oder eher: weil er dann gehen sollte, denn nachdem ich zum Bahnhof geeilt war, saß ich über eine Stunde im Wagen, bevor er sich in Bewegung setzte. Mir scheint, je weiter man nach Osten kommt, desto unpünktlicher werden die Züge. Wie muss es erst in China sein?“

Auch wenn es auf den ersten Blick so klingt: Der umgeduldige Verfasser dieser Zeilen ist nicht Phileas Fogg, der mit der Präzision eines Uhrwerks und unter Nutzung der seinerzeit modernsten Verkehrsmittel in 80 Tagen um die Welt eilt, um die von Jules Verne ausgedachte Wette zu gewinnen – nein, wer sich hier über die Pünktlichkeit der Bahn im ausgehenden 19. Jahrhundert beklagt, ist ein gewisser Jonathan Harker, seines Zeichens Immobilienmakler auf dem Weg nach Rumänien, nach Transsylvanien, zum Schloss des Grafen Dracula.

Würde ein Schriftsteller von heute die berühmteste Vampirgeschichte der Weltliteratur mit solchen trockenen Notizen zu Verspätungen im Bahnverkehr beginnen lassen, anstatt gleich in den ersten Sätzen ein düsteres Schloss aus einem geisterhaft vom Vollmond beschienenen Winterwald heraussteigen zu lassen oder zumindest eine fauchende Dampflok wie ein feuerspeiendes Höllentier ein finsteres Gebirge erklimmen lassen? Wahrscheinlich eher nicht.

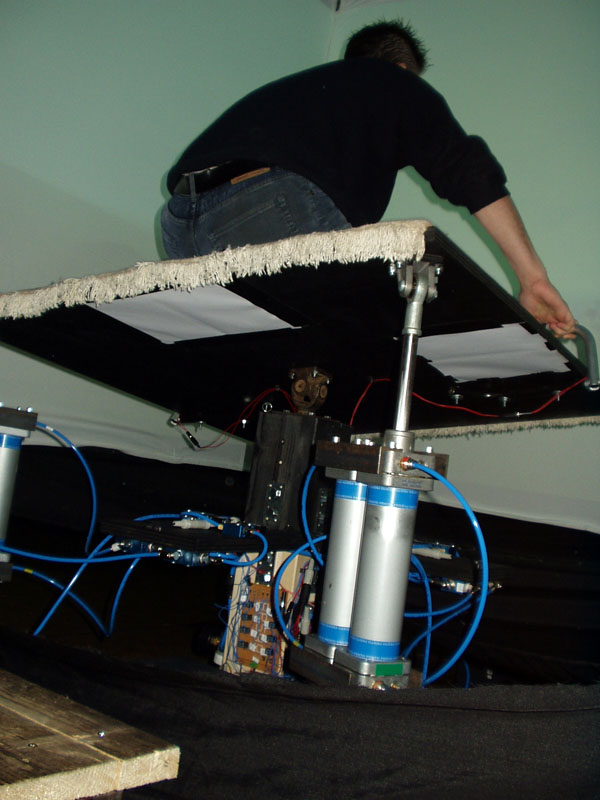

Doch der der Ton, den Bram Stoker bereits auf den ersten Seiten seines bekanntesten Buches Dracula anschlägt, hat tatsächlich Methode – denn die (menschlichen) Protagonisten seines 1897 veröffentlichten Romans bedienen sich bei ihrem Kampf gegen den untoten Grafen allerlei Technik auf der Höhe ihrer Zeit: So ist Jonathan Harker – solange möglich – mit der Bahn unterwegs und bedient sich bei seinen Aufzeichnungen der Kurzschrift; Dr. Seward und Van Helsing kommunizieren per Telegramm und zeichnen sogar Sprachnachrichten und Tagebuchnotizen per Phonograph auf. Bei der Fahndung nach dem in London untergetauchten Vampir helfen Zeitungsberichte über seltsame Vorkommnisse und letztendlich hilft Lloyd’s Register of Shipping, das Schiff zu verfolgen, auf dem der Graf vor seinen Häschern wieder in Richtung Trassylvanien flieht …

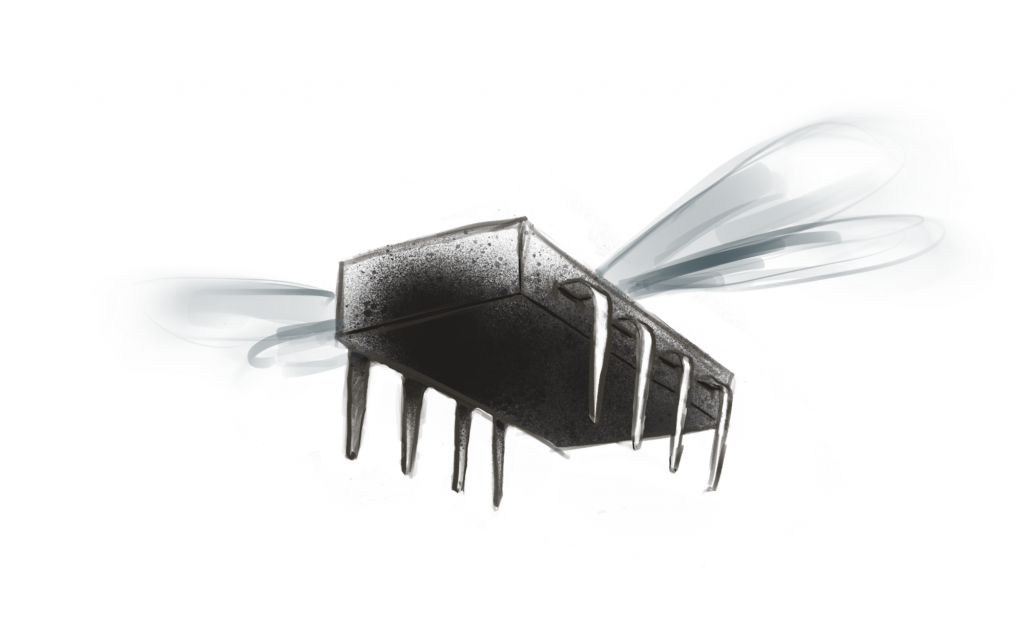

Insofern ist Dracula eine Geschichte über den Sieg von Technik und Wissenschaft über den Horror, der aus dem längst überwundenen Mittelalter auf untote Weise überlebt hat, eine Erzählung von der Überlegenheit der Empirie über die Vampirie. Unterstützt wird dies durch die gewählte Form, denn es handelt sich bei diesem Buch um eine Dokumentationsfiktion (heute würde man wohl eher „Mockumentary“ sagen): Der Roman besteht ausschließlich aus aneinandergereihten Auszügen aus Tagebüchern und Sprachnotizen, Zeitungsartikeln, Telegrammen und Briefen.

Für die Zeitgenossen hat sich das sicher ungeheuer modern gelesen. Aus heutiger Sicht ist die dort aufgefahrene Technik aber gerade zum Sinnbild der Nostalgie geworden: Dampflokomotiven, Telegramme, Phonographen, gedruckte Zeitungen und Dampfschiffe – eigentlich schon die komplette Ausstattung für eine Steampunk-Geschichte.